下流社会論の陥穽

- 作者: 三浦展

- 出版社/メーカー: 光文社

- 発売日: 2005/09/20

- メディア: 新書

- 購入: 2人 クリック: 125回

- この商品を含むブログ (663件) を見る

同書では、今後、日本人人口の約15%程度が、自分自身を「中の上」以上とみなすようになるとみており、企業は、「上流」と「下流」の2つのセグメントに分け、マーケティング戦略を練る必要があるとする。「階層化」による消費者の分裂の様相をキャッチーなネーミングでカテゴライズし、自前の統計の分析も踏まえながら、未来の消費と社会の姿を論じる意欲的な論考である。しかしながら、こうした意欲的な作品が間違った前提条件に基づくものであれば、その作品の価値は劇的に低下することとなるだろう。

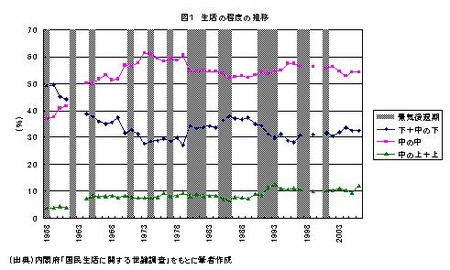

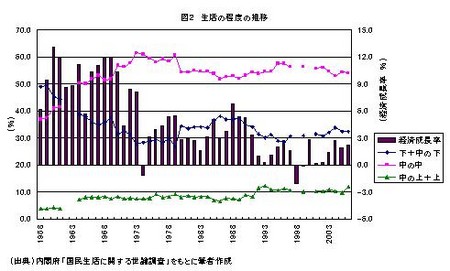

図1と図2は、世論調査の結果を2006年までのデータを加え、さらに、景気循環や実質経済成長率との関係も踏まえながら確認したものである。

確かに、生活の程度が「中の上」以上の割合は、調査開始時点以降、継続的に高まっており、2006年の割合は12.1%と、バブル崩壊後の1993年につけた過去最高水準(12.3%)に迫る水準となっている。このように、上流意識を持つ者の割合は傾向的に高まっており、同書の言うように、今後は、全体の15%程度まで達することも十分にあり得る。ただし、このデータでは、1990年代後半から2000年代前半にかけての長期不況期において、上流意識を持つ者の割合はほぼ横ばいで推移するが、この間、高所得世帯の割合はむしろ低下している。このように、上流意識を持つ者の割合と高所得世帯の割合には、必ずしも明確な相関関係はない。回答者は、経済的な「上流」だけを意識しているのではなく、学歴や文化資本のレベルなど、多様な観点から「上流」であることを意識しているのかも知れない。この点を踏まえると、同書の提唱する「上流」をセグメント化したマーケティング戦略の必要性という論点には、些か行き過ぎの面があるのではないかと思える。

それ以上に問題なのは、中流意識と下流意識の傾向的な変化についての捉え方である。今後は「中の下」や「下」が増えていくだろうという氏の見方に反し、2005年以降のデータをみると、下流意識を持つ者の割合は減少に転じている。その一方で、中流意識を持つ者の割合は増加に転じている。この事実は、中流意識が減少し続ける一方で、下流意識は増加し続けるとする同書の見方とは明確に異なっている。

下流意識の構造的な増加傾向を指摘するのであれば、1970年代前半から円高不況が終わりバブル景気が始まろうとする1980年代半ばにかけての増加傾向の方が、論じるに適切である。これに比べると、1990年代以降の増加傾向は、相対的にみて小さなものである。

中流意識と下流意識は、これまで、逆相関の関係を続けてきたが、その関係は、現時点においても変わっていない。この関係を規定する一つの大きな要因が景気循環である。図1からは、景気の上昇期には中流増加・下流減少、景気の後退期には中流減少・下流増加という関係性があることが伺える。

確かに、これだけで、その変動を説明することはできない。高度成長期においては、景気循環に拘わらず、構造的に中流は増加・下流は減少した。また、同書の指摘するように、バブル崩壊後の不況期には、不況期にも拘わらず下流は減少しているし、2002年からの景気回復の初期においては、中流は減少・下流は増加している。

ただし、高度経済成長期は、農業人口が減少し、資本装備率の大きい製造業など、より生産性の高い産業がその構成を高めた時代であり、高い経済成長率によって生じた付加価値が家計にも広く分配されることで、生活水準は向上し、このことが、中流意識の増加に繋がっている。ただし、第一次オイルショック以降は、経済の成長が鈍化している。産業構造面をみても、サービス産業の構成が次第に高まる。こうした時代の大きなギャップが、その後の下流意識の傾向的な増加に繋がったと考えられる。

バブル崩壊後の不況期については、失業率の急激な上昇など、家計に深刻な影響が生じたのは1990年代半ば以降のことである。それ以降は、在庫循環に伴う小さな景気循環はあったものの、失業率が継続的に増加し続け、実質的には、長期にわたる不況期が続いたとみなすことができよう。この「長期不況」という「循環的な」要因が、同書の指摘する「構造的な」生活意識の変化の背後にあったと考えることができるだろう。また、2002年以降の景気回復期においても、デフレは継続しており、正規雇用の減少が続くなど、景気回復の成果が家計全体に広がる動きは緩慢であった。2005年になって、漸く、人々の生活意識にも、景気回復の影響が現れるようになったものと考えられる。

同書については、その後の分析についても、調査結果を年代ごとに分けたクロス集計を行っているため、サンプル数が小さくなり、その結果が非常に限界的なものになっている。また、階層意識の「上」「中」「下」別にとのような違いがあるか、との点に分析の焦点は当てられているが、そもそも、この階層意識はどこから生じているのか(資産格差か、所得格差か、消費格差か、或いは教育格差か)といった点の吟味が足りない。さらには、「年代」の違いによる効果と「年齢」の違いによる効果を十分に切り分けて捉えているのかという点にも疑問を感じる。

このように、分析以前に、その基本的な考え方の枠組みが間違っており、その分析についても、結果を断定するには極めて弱い説明力しか持たないものであると言わざるを得ない。