平均勤続年数の変動とその要因

8月4日の日経新聞『働き方innovation データを読む』では、簡潔に整理すると、

・日本の働き方は(欧米と異なり)終身雇用を前提としたメンバーシップ型。一般労働者の平均勤続年数は平成以降も伸長。

・根強く残る賃金の年功制はメンバーシップ型を補強。

・経団連はメンバーシップ型の綻びが見え始めたことを指摘。コロナ禍の中(上司の指示の下働く)メンバーシップ型はテレワークに適さず、主要企業はジョブ型導入を表明。

・経営環境が変化する中、終身雇用はむしろ危険。専門性を培うジョブ型は働く側にも利点。

と述べている。記事への意見は留保しつつ*1、ここでは(記事がいうように)平均勤続年数は本当に上昇しているのかをデータをもとに確認してみたい。記事では一般労働者(概ねフルタイム労働者の相当)の1980年代以降の平均勤続年数(性別)を取り上げているが、ここでは(より趣旨に沿う意味で)一般労働者のうちの「雇用期間に定めのない正社員・正職員*2」のデータを用い、2010年、2015年及び2019年の3時点での比較を行う。なおデータの出所は記事と同様、厚生労働省『賃金構造基本統計』を用いた。

年齢階級別、学歴別平均勤続年数の変動

先ず、年齢階級別に平均勤続年数の変化をみると、全体では記事が指摘するように平均勤続年数は上昇しているが、35歳未満では逆に低下している。また60歳以上では、2010年から2015年にかけ制度改正による高年齢者の継続雇用が進んだと思われ、平均勤続年数は大幅に上昇した。35〜59歳では、2010年から2015年では平均勤続年数は低下したが、2015年から2019年では逆に上昇した。

つぎに、学歴別に平均勤続年数の変化をみると、中卒では勤続年数は大きく低下しているが、その他の学歴では上昇している。ただし大学・大学院卒の2015年から2019年は若干低下した。

平均勤続年数変動の寄与度分析

ここからが本稿の本旨である。平均勤続年数は(概ね)当然の帰結として、年齢が高いほど長くなる。このため労働者の年齢構成が高年齢層に偏る傾向が強まれば、(仮に各年齢別の平均勤続年数に変化がなくとも)上昇する。この労働者の年齢構成変化に伴う平均勤続年数伸長分を切り離し、純粋な平均勤続年数の変動をみるため、下式により寄与度分析を行う*3。

ただし、は勤続年数、

は労働者ウェイト、

は時点(2010年、2015年、2019年)を示す添字、

は属性(性

年齢階級

学歴)を示す添字、とする。このとき、右辺第1項は(平均勤続年数の差に対する)純粋な勤続年数の寄与、同第2項は労働者の年齢等構成変化の寄与、第3項は交差項となる。その結果は次のようになる。

純粋な勤続年数の寄与は両時点間ともにマイナスであり、表向きの平均勤続年数の伸長は、労働者の年齢等構成変化に帰すべきものであることが明らかとなった。さらに年齢階級別に寄与度の大きさを比較すると、若年層よりも35〜59歳の中高年層で勤続年数のマイナス寄与が大きくなった。ただしこれは同層の労働者構成比の高さを踏まえれば当然の帰結でもある。

まとめ

今回取り上げた日経新聞記事では、日本の(終身雇用を前提とした)雇用慣行にはこれまでのところ変化がみられないとし、そのエビデンスの1つとして、平均勤続年数の継続的な上昇を指摘していた。しかしそれは労働者の高年齢化が進んだこと等による見かけ上のものであることがわかった。

日本の雇用慣行の変化に関しては、既に入職し現行の雇用慣行の下で働いている者と、これから新たに職に就こうとする者を分けて考えた方が良いように思われる。例えば下のサイトによれば、東大生に人気の就職先は30年前とは様変わりし、2018年は「トップ30のうち14社はコンサルティング会社」で、特に外資系コンサルティング会社の人気が高まったとしている。

『東大生の就職先ランキング30社!中央官庁や外資系コンサルが人気!』(cocoiro career)

また、「第三次人工知能ブーム」の最中ということもあり情報科学・計数工学系学科の人気が高まっているが、これらの学科の特に大学院卒者の場合、(かつての)外資IT系人気から現在はベンチャー系人気へ移行している、あるいは起業志向が強い等指摘する声が聞こえてくる。そうした傾向が強まれば、当然、伝統的な新卒採用慣行を続ける企業の採用戦略には不利に働くわけで、実際、大手SI等では特殊タレントを持つ新卒者に対し既存の賃金表に捉われない条件を提示するケースもあるようである。一方、同企業では50歳台前半層で既に厳しい役職定年を敷いているという話も聞こえてくるので、上述のような採用慣行の見直しも総額人件費管理の枠内でのことなのだろうとは思われる。

もちろん上記のような話は、国全体としての雇用慣行や新卒採用慣行にまで影響することではなく一部の特殊な事象に過ぎない可能性もあり、また「第三次人工知能ブーム」もいずれは終焉する可能性が高い。一方で今回みた寄与度分析では、平均勤続年数の(純粋な)低下傾向は少なくともここ10年ほど続いており、それはむしろ(日本の労働者のコアな部分を占める)中高年層がもたらしている。雇用慣行が変わるとすれば、入口の採用慣行のところから(表向きは)話が目立ち始めるであろうが、それに先行し(表からは見えない形で)コアな中高年層のところに既に変化が生じることになり、その兆しが見え始めている、というのが現下の実態であるように推察される。

稲葉振一郎『政治の理論 リベラルな共和主義のために』

- 作者:稲葉 振一郎

- 発売日: 2017/01/17

- メディア: 単行本

本書では「「政治」理解の組み替え」を目指す、と著者は本書の中段において整理する。我々の「政治」理解は主権国家抜きには語れないが、実は主権国家による営為であっても必ずしも「政治」とはいえないものがあり、民間の市民社会の営為であっても「政治」と呼び得るものがある。教科書的、政党的な政治理論はホッブズ、ロックの社会契約論を起点とするが、著者はアレントの「社会」概念やフーコーのコレージュ・ド・フランス講義を参照し、これを導きの糸としつつ、政治、統治、あるいは自由といった概念までも、改めて詳細に検討する。

アレントは、政治の場としての公的領域と対比的な私的領域について、近代リベラリズムの論者(上記社会契約論を起点としカント主義者(ロールズ等)や功利主義者へと至る)とは異なる考え方をする。近代リベラリズムの論者にとって公的領域とは(優先されるべき目的である)私的利益を実現するため最低限必要な社会的環境であり、これを共同で支えるために政治は成り立つが、アレントにとっては先ず市民の私的自立があり、市民が自発的に参加する事業として公的領域における政治がある。このような政治理解は、古代の共和主義を準拠枠とするものとみなせる。アレントによれば、市民が私的に所有する財産(「元物」)は市場取引の対象ではなく、生産された「果実」としての財・サービスが取引の対象となる。しかし近代の市場経済はあらゆる財産を取引の対象とするもので、公私の区別を曖昧にし、公的な政治と私生活をともに衰退させる。こうした場に出現するのが「社会」である。

一方のフーコーには、国家による法的な統制モデルによる権力・政治理解から、日常生活の至るところに偏在する「生権力」としての権力・政治理解への転換があるが、伝統的な政治領域に無関心だったわけではなく、上記コレージュ・ド・フランス講義は〈統治〉およびこれを導く合理性である〈統治理性〉を主題とする。この〈統治〉概念は「政治」よりも社会経済政策を担う「行政」のことで、王権の家政として国家を経営する絶対主義からの流れに近い。ロックにおいては公的領域たる市民社会と私的領域たる家政は区別され、子供を一人前の権利主体と訓練・規律づけることは家政に属するが、貧民の子弟については強制的な公共政策として無償の職業訓練が提唱される。ただしロックの「統治」とフーコーの〈統治〉とは異なるもので、後者はロックにおいては家政に属するものとなる。

フーコーは、(人の性質をそのままに)暴力的強制を伴いつつ言語的コミュニケーションによって人の行動を制約する「法的メカニズム」、人の性質を調教し変えていくことで積極的にある方向へと導く「規律メカニズム」とともに、(暴力的強制も言語的コミュニケーションも介さず)人の周囲の環境を間接的にコントロールすることで人の行動を統制し誘導する「安全メカニズム」について論じ、それが前面に出た〈統治〉をリベラリズムと呼ぶ。またリベラルな〈統治〉の対象は(貧民に限らず)市民にも及ぶ。上述したアレントの「社会」概念は、フーコーが〈統治〉の対象として見出した「市民社会」と重なる。著者は、この〈統治〉の対象を(法の支配する)所有権の安定、取引の自由のみならず(裁量的政策の典型である)マクロ経済政策や金融政策の領域にまで広げて理解する。

リベラルな共和主義

公的であること、「公共性」とはどのようなものであるか。近代の市場取引は、具体的な他者とのコミュニケーションを通じた取引(すなわち「政治」的なもの)ではなく、匿名的な市場の「見えざる手」に拘束された取引である。しかし古代のギリシア・ローマにおいては、近代の市場取引に当たるものも一種の「政治」であった、とする見方がある。こうした見方をとることで、「社交」と択ぶところがないかのように読めるアレントの「政治」論を、近代の「経済」に相当するものを取り込んだ「政治」のイメージに修正することができる。

市場取引を「政治」と感じることができない人々にとって残る「政治」は大域的な政治、都市、国家レベルの公事となる。古典的な意味での「政治」に属する営為は、脱政治化されて今日的な意味での「経済」、あるいはアレント的な意味での「社会」となる。一方、古典的には「政治」とはみなされなかった行政、公共政策、公共事業が「政治」としてみなされる。

市場取引がいかにして発生し発展するか、について、ロックからスミスにつながる「剰余モデル」による理解には説得力の弱い一面があり、一方で債権・債務関係を起点とする「欠損モデル」は、交換発生の時間的前後関係が明確である。この場合、格差、不平等は取引の開始前から存在し、かつ取引を開始する駆動因そのものとなる。また、債権・債務関係では、不確実性に伴う貸し手の担保要求や強制執行に訴える誘惑が大きくなるが、これを抑え相互の信義誠実を信頼し取引を進めるため、「政治」の場が必要となる。(同様のロジックは雇用・請負関係にもある程度当てはまる。)

このあたりから本書の目指す「リベラルな共和主義」、無産者であっても「まとまった財産を借り入れる」あるいは(一定程度食いつなげる財産を保有しつつ)「報酬と引き換えに仕事を請け負う」ことで「すべての人を有産者=市民とする」ことへの方向性が漸く明確になる。財産もなければ労働もできない人への生活保障、ベーシックインカム等は「必要なフローの供給」であるのに対し、「リベラルな共和主義」、その下での福祉国家論においては、その眼目は(単なるフローの共有ではなく)ストック形成の支援となる。なおこうした検討の、より現実と近いところでの検討は、かつて取り上げた岡澤 憲芙、連合総研編『福祉ガバナンス宣言』でも行われているように思われる*1。

そのように読むと、本書における「リベラルな共和主義」という戦略自体の新規性はやや弱まる。

労働の商品化

本書の第7章は、雇用関係に関し古代の奴隷制からの流れ、「労働力」と「人的資本」概念の違い等を踏まえ検討されており、本エントリーの筆者としては最も興味を持って読んだ。雇用関係は(債権・債務関係と同様)不完備契約であり、また雇用関係は(奴隷制がそうであったように)本来家政レベルの私的支配関係であって、これを契約関係に組み直し「公共化」した仕組みである。よってパッケージ化されルーティン化された(「見えざる手」による)市場取引への移行は、その本来態への回帰であるといえる。このような「労働の商品化」の危険に対し、雇用の流動化、労働市場の自由化ではうまく対応することはできず、団体交渉や労使協議といった「産業民主主義」の仕組みが必須となる。

それでもなお雇用の流動化に固執するなら、労働者側に(労働力とは異なる意味での)人的資本など一定の財産が確保されることが必要になる。この場合、消費貸借等の金融を前面的に禁圧すれば、無産者の蓄財、有産化への重要な経路が遮断されてしまうため、金融市場全体をそれほど歪めず窒息させない程度に規制を張り巡らすことになる。

労働市場の自由化に固執しつつ脱「労働の商品化」する実践的な仕組みに関しては、本書の中に具体的な記述を見つけることはできなかったが、著者自身は恐らく金融NPOやマイクロファイナンス的な仕組みを視野に入れているのではないかと思われる。一方「産業民主主義」、なかんずく労働組合の役割に対しては、その重要性を否定しない一方さほどの期待は置いていない、ような印象がある。(アレントに準じれば、社会問題は「政治」の領分ではなく、社会的弱者は〈統治〉の対象であり、労働組合は(行政による)社会政策の下請機関となる。)

『国家はなぜ衰退するのか』

リベラリズムはそもそもが〈統治〉の仕組みであるのに対し、共和主義とデモクラシーは違う。共和主義とデモクラシーは「政治」の論理であるが、共和主義とデモクラシーは完全には重ならない。「リベラルな共和主義」は、その重なりの中にある。

実証的政治理論の立場からリベラルデモクラシーをサポートする議論にアセモグル=ジョンソン=ロビンソン『国家はなぜ衰退するのか』があり、これによれば、「長期的な経済発展の成否を左右する最も重要なファクターは、地理的・生態学的環境要因でも、社会学的文化要因でも、いわんや人々の間の生物学的・遺伝的差異でもなく、政治経済制度」である。(中国に代表される)「デモクラシーなきリベラリズム」や恐らくは「リベラルではないデモクラシー」も「長期的には不安定」とされる。ただし、その「長期」がどの程度かは問題となる。

最後には、リベラルデモクラシーの困難さ、また「リベラルな共和主義」に至っては「未だそれが「ありうる」ものなのかどうかも定かではない」と述べられる。十分に自由な市場経済も、機能的な民主政も、教養ある有産者によってしか担い得ない。一方そうではない者についても、政治から排除し自由な市場において受動的な商品になってもらう、わけではなく、長期的に財産を形成し万人を有産市民とする。「リベラルな共和主義」としては、先ずはこの方向へとコミットしたい。しかし財産は無形化し、実物ではない金融資産、人的資本に移行する中で、確固とした公的世界、私有財産をいかに構築し維持するか—

—著者とは別の文脈で考えを巡らしてみると、経済が長期に停滞し、人口は減少するコミュニティにおいては、特に若年層は有形の財産よりも無形の財産を志向するのではないか。有形の財産、特に土地は人間を「その地に縛る」ものである。一方、流動的な財産、特に人的資本(教育投資)は、自分の居場所を自由に求める可能性を高めてくれる。過疎化が進む(同質性の高い)地方のコミュニティにおいては、外から異質な人材を引き込み公的な「政治」の場を活性化することに「最後の希望」を託せる可能性がある一方、個々の成員レベルでは、そこに「縛られる」ことへの不自由さを感じる者も多いだろう。こうした戦略は、本書のあとがきにいう「逃げる」、exitの戦略に当たる。

(人的資本を含む)無形化する財産の構築物としての脆弱性についても、やや留保を持って考えている。上記のようなコミュニティでは、土地を含む有形の資産は「負の資産」となりつつある。最近のコロナ禍でテレワークによる場所を選ばない働き方が進む中、地方生活の価値を見直す動きも進んでいるが、(子弟の教育に直面する)一定年齢以上の世代では引き続き都心に住むことの価値は変わらない。こうした動きも所詮は「歴史の繰り返し」でしかなく、一時的なブームに終わるだろう。

このように身も蓋もなく考えを巡らすと、将来の見通しは暗いものになり、「リベラルな共和主義」という戦略に対するリアリティもすっかり失われるわけである。小さな「共和政」は、いずれより大きな〈統治〉の仕組みに救いを求めざるを得なくなる、のが一般的な姿なのではないか— 一方こうした考えは、上述に引用した過去エントリーにおいて「定常型社会」を否定的に捉えた時の文脈とは正反対のようにも見えるものであり、総じて年齢や気分に左右された一つの見方に過ぎない、もののようにも思える。

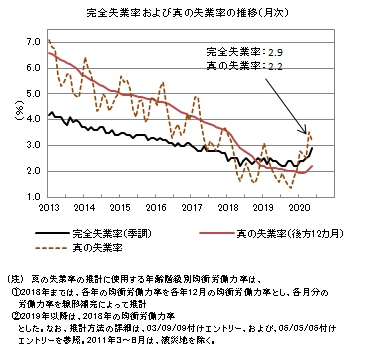

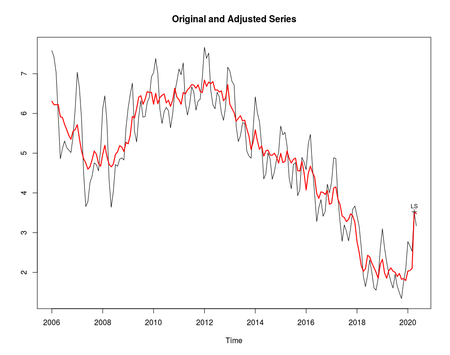

真の失業率──2020年6月までのデータによる更新

完全失業率によって雇用情勢を判断する場合、不況時に就業意欲を喪失し労働市場から退出する者が発生することで完全失業率が低下し、雇用情勢の悪化を過小評価することがある。この効果(就業意欲喪失効果)を補正し、完全失業率とは異なる方法で推計した「真の失業率」を最新のデータを加えて更新した。

6月の結果をみると、完全失業率(季節調整値)は2.8%と前月より0.1ポイント低下したが、真の失業率は2.3%と前月より0.1ポイント上昇した。グラフの真の失業率は後方移動平均によるもので、足許の動きは緩慢である。このため季節調整値(後述のCSVファイルを参照)でみると、4月3.5%(前月差1.4ポイント上昇)の後、5月は前月と同水準、6月は0.1ポイント低下した*1。

非自発的失業者は前年差で増加(5カ月連続)し、非正規雇用の減少も先月と同様であるが、正規雇用は増加に転じた。一般職業紹介状況(厚生労働省)の新規求職申込件数は季調前年比で増加(2カ月連続)し、その幅も高まった(4.8ポイント増から18.2ポイント増へ)。

このところ話題となっている休業者の動きをみると、4・5月の前年差にみられた拡大幅は6月に入り縮小、逆に週30時間以上就業者の縮小幅は拡大した。なお、月末1週間の就業時間別にみた当該データは、即位の日を含むゴールデンウィークに重なる昨年4月等、祝日の変化による前年差への影響が大きい。

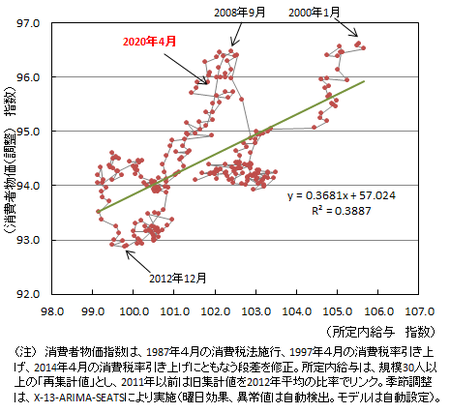

所定内給与と消費者物価の相関に関する4月までの結果は以下のようになる。昨年末以降賃金の、また今年に入ってから物価の減少傾向が明確となり、アベノミクスは既に逆転、デフレの方向へ推移している。

(注)本稿推計の季節調整法を、2020年1月分から変更*2した。

(真の失業率のデータ(CSV)が必要な方はこちらへ)

https://www.dropbox.com/s/5jffx3n8ab5zzbt/nbu_ts.csv?dl=0

ユヴァル・ノア・ハラリ(柴田裕之訳)『21 Lessons 21世紀の人類のための21の思考』

- 作者:ユヴァル・ノア・ハラリ

- 発売日: 2019/11/19

- メディア: Kindle版

著者のハラリはイスラエルの歴史学者。前々作『サピエンス全史』では「人間の過去を見渡し、ヒトという取るに足りない霊長類が地球という惑星の支配者となる過程を詳しく考察」し、そのパースペクティヴを踏まえ、本作では「今現在」に焦点を当て、21のキーワードを道標として現代社会の問題を論じる。本作で論じられる自由、宗教、正義、国家、経済等においては、それぞれの対象がそれぞれの物語を有し、その物語の中で意味を持つものとなるが、実体としては「虚構」であり、作品の中では、サピエンスの歴史というパースペクティヴの中で、その虚構性が暴かれ、意味が「解体」される。その刺すような明晰な主張は、一種、「マトリックス」の中に囚われた人間を外側の世界へと導くもののようにも感じられる。

自由主義という物語

そうした物語の中にあって、自由主義という物語は、ファシズムや共産主義などの対抗勢力による幾度かの危機を経ながら、過去数十年にわたり世の中の支配勢力となってきた。またこの物語は、資本主義、グローバル化、技術革新といった物語とも密接に結びつき、自らをリバイスしてきた。ではこの不死鳥のような自由主義という物語は今後も続くのか、或いはどのようなビジョンがそれに代わり得るのか。

著者が最初に注目するのは、2008年の金融危機以来、世界中の人々が自由主義という物語に幻滅を感じるようになったことである。例えば中国は経済が著しく進展した一方、未だに政治の自由化を拒むが、この中国モデルを「歴史の流れに逆行している」と自信を持って言い切れる人は、今ではほとんどいない。さらには、自由主義諸国においても移民や貿易協定への抵抗が強まり、その果てにBrexitや米国トランプ大統領の誕生がある。本書からは外れるが、現下の新型コロナウィルスの感染拡大に伴う国境閉鎖や携帯アプリによる感染情報の管理*1といった動きも、原理的には自由主義の主張に相反するものといえる。

そうした動きの中で著者が重視するのは、ITとバイオテクノロジーの双子の革命である。

我々の脳と体の機能についての科学的見地に立つと、我々の感情は「自由意志」を反映しているわけではなく、生化学的アルゴリズムによって生存と繁殖の確率を素早く計算した結果生じるものであり、進化が育んだ合理性を体現している。「自由意志」は虚構であり、コンピューターアルゴリズムが人間の感情より優れた助言を与えられるようになれば、「自由意志」を絶対的なものと考えることの神話性も暴かれることになる。また、バイオテクノロジーと情報テクノロジーの融合は、人間をハッキングすることを容易にする。

人工知能、AIは、その進化によって、しだいに多くの技能の分野で人間を凌ぐようになり、また持続性と更新可能性という人間には無縁の能力により、人間固有の仕事の領域を侵食することになる。これに関し、人間ができる新たな仕事が創出されることで、その穴は埋め合わされるという見方がある一方で、著者は、新たに生み出される仕事は高度な専門技術や知識が求められるため、非熟練労働者の失業問題を解決することはできないと語る。

未来との連続性

では改めて、これらの議論を考察してみたい。著者の強調するITとバイオテクノロジーの双子の革命は、未来との間に断絶をもって変化を加速させるのものなのか。むしろ、過去との連続性によって評価できるものなのではないか。例えば現代の都市生活者である企業人は、サピエンスの長い歴史からみればサイボーグのようなもので、都市や企業という空間の中で生活することに「最適化」されており、企業社会の倫理によって既にハッキングされているようにも感じられる*2。雇用についても、これまでもこれからも消えていく仕事があれば新たに産まれる仕事もあり、かつての高度な技術や知識は、今やごく当たり前のものとなっている。将来も同様のことが繰り返されるだろう。ただし、新たに必要となる最低限の技術や知識を身に付ける時間や労力は、以前よりも増加する。そのための最低保証給付や労働時間の削減は必要となる。すなわちAIの進化がもたらすのは、ケインズが『孫の世代の経済的可能性』の中で語った「1日3時間勤務、週15時間勤務」の世の中がようやく実現する、ということなのかも知れない。このような時間の流れは、長期的な視点に立てば、今後も何も変わることのないもののようにも思われる。

真実の多様性

情報テクノロジーの進化による人間のハッキングについていえば、その進化途上にある現代社会の中にあっても、例えばサブリミナル的な画像やフレーミング的な文脈を用いた人間の操作は、様々なレヴェルにおいてこれまでも行われてきた。一例をあげよう。会社の広報等でごく一般的に書かれ得る架空の文章を下に書いたが、これを読んで、どう感じるだろうか。

A社では、人事評価は社内規則で全ての従業員に対し実施することとされていましたが、2004年以降、人事部より支店長に対象者を選定した名簿を送付し、当該名簿に該当する従業員だけを人事評価の対象としていました。人事評価の対象とならなかった従業員は、評価に応じて定まる基本給の上乗せ分を受け取ることができませんでした。

このような情報を見かけたら、「A社は一部の従業員に対し、2004年から給与の過小支給を行っていた」と考えるのが普通であろう。また従業員の側に立つと、長年にわたって給与の過小支給を行ったA社の人事部や支店長の行為は許し難く、特に給与差別の仕組みを考案した2004年当時の人事部の担当者は責任が大きい、とも考えるだろう。しかし「全ての職員に対し人事評価を実施する旨を定めた社内規則ができたのは2018年であった」、「2004年以前は慣例として人事評価が行われていたが、基本給の上乗せ分は一律であったため、2004年から昇給対象者を人事部が選定することにした」、「2018年に社内規則を改正したが、その後も対象者を人事部が選定する仕組みが継続された」というのが事実であった場合、真実はその印象とは大きく異なるものとなり、責任の所在も異なるものとなる*3。「社内規則を改正したのは2018年であった」という事実を巧妙に伏せることで、テクノロジーの進展如何に拘らず、人間の認識は簡単に操作されてしまうのである*4。

情報テクノロジーの進化がもたらす「ビッグブラザー」的な存在も、程度の差はあれ、これまでも存在していた*5。犯罪の抑制や個人の健康管理のため等、一定レベルで個人情報を管理し功利主義的な行政運営を行うことは、どの国でも行われている。中国モデルの問題は、情報テクノロジーを用いた功利主義的な国家運営にあるのではなく、政治の自由を拒否し国民に選択の自由がない点に帰すべきものなのではないか。むしろ、テロや災害、感染症の蔓延等が大衆の深層心理に恐怖を植え付け、功利主義的な行政への願望を引き出すのであれば、一概にそれを否定できるわけではない。情報テクノロジーをより身近なものとして感じている世代の技術者や企業家には、中国モデルが持つ強権的な統治の仕組みに、むしろ「憧れ」感じる者も多いように思われる。

では、そのような功利主義的国家ないし共同体の中の架空の物語、作られた虚構の「真実」によって疎外された場合、どのように行動すべきか。国家であれ他の共同体であれ、作られた「真実」に対抗する別の(架空の?)「真実」を信奉することは、(それ自体、虚構の共同体なのかもしれないが、)現代社会の中でも、例えばオンラインのコミュニティ等のような形で存在している。その中にいる人々にとって、真実はそのようなものであるし、そうした物語の中に生きることも自由だ。このような、虚構でもあり得る「真実」の物語によって形作られたマルチヴァースのような空間がそこいら中に存在している、という世界が、ポスト・トゥルースの時代に相応しいものであるようにも感じられる。

真の失業率──2020年5月までのデータによる更新

完全失業率によって雇用情勢を判断する場合、不況時に就業意欲を喪失し労働市場から退出する者が発生することで完全失業率が低下し、雇用情勢の悪化を過小評価することがある。この効果(就業意欲喪失効果)を補正し、完全失業率とは異なる方法で推計した「真の失業率」を最新のデータを加えて更新した。

5月の結果をみると、完全失業率(季節調整値)は2.9%と前月より0.3ポイントの上昇、真の失業率も2.2%と前月より0.1ポイントの上昇となった。グラフの真の失業率は後方移動平均によるもので、足許の動きは緩慢である。このため季節調整値(後述のCSVファイルを参照)でみると、4月は3.5%、前月差は1.4ポイントと大きく、5月は概ね前月と同水準となる*1。

非自発的失業者は増加(4カ月連続)し、非正規雇用の減少も先月と同様であるが、加えて正規雇用の増加傾向は停止、特に男性の減少幅が大きくなった。また、一般職業紹介状況(厚生労働省)の新規求職申込件数も増加に転じた。

所定内給与と消費者物価の相関に関する4月までの結果は以下のようになる。昨年末以降、賃金・物価の減少傾向が明確となり、デフレの方向性で推移、概ね、2008年の金融危機後と同一の位置関係となっている。

(注)本稿推計の季節調整法を、2020年1月分から変更*2した。

(真の失業率のデータ(CSV)が必要な方はこちらへ)

https://www.dropbox.com/s/5jffx3n8ab5zzbt/nbu_ts.csv?dl=0

真の失業率──2020年4月までのデータによる更新

完全失業率によって雇用情勢を判断する場合、不況時に就業意欲を喪失し労働市場から退出する者が発生することで完全失業率が低下し、雇用情勢の悪化を過小評価することがある。この効果(就業意欲喪失効果)を補正し、完全失業率とは異なる方法で推計した「真の失業率」を最新のデータを加えて更新した。

4月の結果をみると、完全失業率(季節調整値)は2.6%と前月より0.1ポイントの上昇、真の失業率も2.1%と前月より0.1ポイントの上昇となった。真の失業率の上昇幅は0.128ポイントと、2009年11月(0.131ポイント)以来の上昇幅である。これを季節調整値(後述のCSVファイルを参照)でみると、4月上昇幅は1.424ポイントと大きく、加法的はずれ値(AO)となっている。今月は非自発的失業者も増加(3カ月連続)したが、非正規雇用の減少*1及び非労働力人口の増加が極めて大きく、一般職業紹介状況(厚生労働省)でみても、足許で新規求職申込件数が増加する兆しはみられず、有効求人倍率の低下は求人側の動きによる。

なお、現推計時点において、真の失業率は引き続き基準年*2である1992年より改善していることとなる。

所定内給与と消費者物価の相関に関する3月までの結果は以下のようになる。賃金のデータ入力ミスを訂正し季節調整を行ったところ、昨年末以降、賃金の減少傾向が明確となった。物価はトレンド線より高い傾向が続いており、消費停滞の継続が懸念される。

(注)本稿推計の季節調整法を、2020年1月分から変更*3した。

(真の失業率のデータ(CSV)が必要な方はこちらへ)

https://www.dropbox.com/s/5jffx3n8ab5zzbt/nbu_ts.csv?dl=0

真の失業率──2020年3月までのデータによる更新

完全失業率によって雇用情勢を判断する場合、不況時に就業意欲を喪失し労働市場から退出する者が発生することで完全失業率が低下し、雇用情勢の悪化を過小評価することがある。この効果(就業意欲喪失効果)を補正し、完全失業率とは異なる方法で推計した「真の失業率」を最新のデータを加えて更新した。

3月の結果をみると、完全失業率(季節調整値)は2.5%と前月より0.1ポイントの上昇、真の失業率も2.0%と前月より0.1ポイントの上昇となった。真の失業率の上昇幅は0.023ポイントと、2012年4月(0.027ポイント)以来の上昇幅である。3月の一般職業紹介状況(厚生労働省)によれば、足許で新規求職申込件数が増加する兆しはみられず、有効求人倍率も既に昨年末から減少傾向である。よって、真の失業率の上昇は、新型コロナウイルスの感染拡大による影響よりも、それ以前からの景気の動向を反映するものといえる。新型コロナウイルス感染拡大の影響が現れるのは、まだこれからである。

なお、現推計時点において、真の失業率は引き続き基準年*1である1992年より改善していることとなる。

所定内給与と消費者物価の相関に関する2月までの結果は以下のようになる。賃金が2月大きく減少した理由は不明であるが、これを一時的なものと考えると、引き続き物価・賃金はともに上昇基調である。物価はトレンド線より高い傾向が続いており、消費停滞の継続が懸念される。

※上のグラフのデータに入力誤りがありました。次回エントリーにて修正の上、更新します。https://twitter.com/traindusoir/status/1263820614759878656

(注)本稿推計の季節調整法を、2020年1月分から変更*2した。

(真の失業率のデータ(CSV)が必要な方はこちらへ)

https://www.dropbox.com/s/5jffx3n8ab5zzbt/nbu_ts.csv?dl=0