労働分配率の上昇要因と賃金が抑制された理由

(前エントリー)

- 一人当たり名目賃金はなぜ力強さにかけるのか?

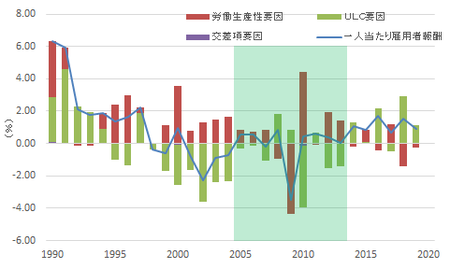

前エントリーでは、足許、物価(GDPデフレーター)が停滞し労働生産性も伸びないため、賃金(一人当たり名目雇用者報酬)の伸びには力強さが欠けており、企業にとって労働コストは相対的に低く、生産要素間の代替効果で雇用は伸び労働分配率は上昇している可能性を指摘した。

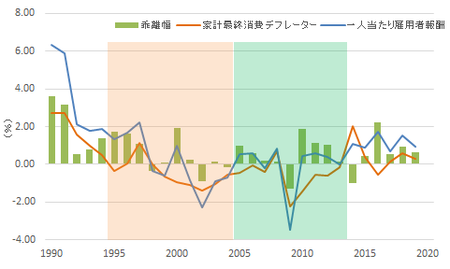

本稿では、先ず、近年の労働分配率の傾向を確認する。また労働分配率は、一人当たり名目雇用者報酬と就業者数、(分母として)GDPデフレーターと実質GDPに分解できるため、労働分配率の前年比(近似値としての対数階差)に対するこれらの寄与度を確認する。

つぎに就業者数の前年比に対する労働力率の影響度を確認し、性・年齢階級別の労働力率(前年差)に対する寄与度をみることとする。結論としては、労働力率の上昇は見かけ以上に大きく、性・年齢階級別にみた場合、労働力率の上昇に最も貢献したのは高齢者と女性であることがわかった。

最後に、労働生産性が高まることで賃金も増加する好循環を得る上で、労働市場のタイト化が必須であることを指摘する。

労働分配率の前年比と寄与度

前エントリーでは、賃金(一人当たり名目雇用者報酬)の前年比に対する寄与度として労働分配率の影響を確認したが、そこでも指摘したとおり、実際の因果関係としては、賃金が増加することで労働分配率は上昇するものと考えられる。期の労働分配率

は、賃金

、就業者数

、GDPデフレーター

、実質GDP

を構成要素とし、以下のように分解される。

今回の分析では、上式を基に労働分配率の対数階差をとり、対数階差に対する各構成要素の寄与度をみる。なお、対数関数は正数を定義域とする単調増加関数であり、その階差は以下の近似式から「前年比の近似値」として扱える。

労働分配率の対数階差をとると、(1)式より下式が導かれ、下式の右辺の項は、それぞれ賃金、就業者数、GDPデフレーター、実質GDPの寄与度とみなすことができる*1。

寄与度をみる前に、先ずは労働分配率の水準の推移を確認する。

2011年基準による最新のSNA統計は1994年以降となるため、それ以前の数値は1995年基準によるもので単純比較はできない。1994年以降でみると、前エントリーでユニットレーバーコスト(ULC)の調整期とした期間は労働分配率の低下局面でもあり、安定期に入ると労働分配率は上昇を始める。これが2011年頃から再び低下し始め、2015年を底にその後は上昇し、足元では(1994年以降でみて)最も高くなる。

つぎに、対数階差による寄与度を確認する。

労働分配率の傾向に関し一般に指摘されるのは、

というものである。しかし本稿の分析で労働分配率が明確な低下傾向を示すのは、①前エントリーで定義した調整期と、②政権交代を挟む2011年から2015年にかけての時期である。ただし労働分配率低下の理由は異なっており、①では賃金・雇用の水準調整が労働分配率の低下をもたらしている一方、②では物価(GDPデフレーター)ないし実質GDPが伸びたことが労働分配率低下の理由となっており、デフレ脱却と景気拡張による労働分配率の低下であると解釈できる。加えて調整期から安定期にかけてのデフレ期は、物価の低下が労働分配率を下支えしている。

またデフレ期に入る前の1990年代前半と、デフレから既に脱却した2016年以降は、賃金・雇用の増加によって労働分配率は上昇しているが、後者は(前者と比較し)賃金の寄与度より雇用の寄与度が大きい点が特徴であり、加えて実質GDPの寄与度(マイナス要因)は小さい。このことは、先に指摘した「生産要素間の代替効果による雇用の増加」との見方とも整合的であり、雇用の増加はあくまで「生産要素間の代替効果」であるため、実質GDPの伸びは小さく、労働生産性は抑制されたままとなる*2。

雇用増加の背景

足許、労働分配率上昇の主因となった雇用(就業者数)の増加はどのように生じたのか。人口減少下にある中、雇用の増加がいかにして生じたのか、その背景を探ることとする。

期の就業者数

は、15歳以上人口

、労働の意思と能力を持つ者の合計である労働力人口

、完全失業者

を用いて、以下のように表される。

は15歳以上人口に占める労働力人口の比率、すなわち労働力率であり、

は労働力人口に占める完全失業者の比率、すなわち完全失業率である。上式をもとに、労働分配率について行なったのと同様の考え方で、就業者数の前年比(近似値としての対数階差)に対する人口、労働力率、(1-完全失業率)の寄与度を分析した。

就業者数は2012年を底に増加を続けるが、人口減少下にある中、就業者数増加の主たる要因となっているのが労働力率の上昇である。労働力率は、デフレ期はマイナス傾向が続き、就業意欲の喪失が継続的に続いたことがうかがえる一方、デフレからの脱却後は、大幅に上昇し就業意欲を高めている。なお、(1-完全失業率)の寄与度は、概ね景気循環に応じて変動している。

労働力率の上昇は、性・年齢階級別にみれば、表面的な数値に現れるそれよりも大きなものであることが以下のように説明できる。就業者数の近年の底である2012年と足許2019年の性・年齢階級別の就業率は、つぎのようになる。

労働力率は、2012年から2019年まで3.0ポイント上昇している。人口は概ね1億1千万人であり、この間、労働力人口は約330万人増加したことになる。この労働力率の上昇分について、性・年齢階級別のインデックスを、性・年齢階級別の人口構成比を

として以下のように表すことができる。

右辺第1項は、(純粋に)性・年齢階級別の労働力率が上昇したことによる要因である。この他、例えば若年層や高齢者層など、そもそも労働力率の構成比が低い属性の人口構成比が上昇(低下)すれば、労働力率は低下(上昇)する。この人口構成比の変化による寄与度を示すのが右辺第2項である。右辺第4項は交差項による要因である。

結果はつぎのようになる。

人口構成比の寄与度は2.4ポイントのマイナスで、性・年齢階級別労働力率の寄与度は5.6ポイントのプラスである。すなわち、労働力率は3.0ポイント上昇したが、労働力率の低い65歳以上層などの人口構成が高まったことで、労働力率は引下げ圧力を受けており、実際には5.6ポイント程度の上昇であったと考えられる。

なお、性・年齢階級別にみた場合、労働力率の上昇に最も貢献したのは高齢者と女性であったことが寄与度からわかる。この間、企業の労働需要に応じて雇用が増えても賃金は抑制されたが、その背景には、高齢者と女性の就業意欲が高まり、これらの層からの労働供給が促進されたことで労働市場はタイト化しなかったためであると考えられる。

まとめ

前エントリーでは、賃金(一人当たり名目雇用者報酬)の伸びに力強さが欠けた背景について考察したが、まとめると、

- 貨幣的な側面からみれば、物価と賃金が共に抑制されており、経済主体の期待に働きかける金融政策の効果は、期待どおりの成果を上げることができなかったといえる。特に、「官製春闘」とよばれたこの間の賃上げにあって、「2%のベースアップ」という目標達成は実現に程遠いものであった*3。

- 実物的な側面からみれば、雇用は増加したが、労働生産性は増加しておらず、賃金の抑制にサポートされた「生産要素間の代替効果」による労働需要であった可能性がある。

- また、その背景には高齢者や女性の就業意欲が高まったため労働供給が増え、労働市場はタイト化しなかったことがあり、よって賃金は抑制され、企業の生産性向上意欲を引下げた可能性がある。

ということになる。

なお、高齢者の労働力率の高まりに関しては、「2013年度より施行された、65歳までの雇用機会の確保を義務化する高齢者雇用安定法の影響が大きかった」との指摘もある*4。この場合、企業の労働需要はもともと大きなものではなく、制度への対応という消極的な理由で高齢者の雇用を増やし、結果的に労働生産性をも抑制させたことになる。

また、この間、短時間労働者の構成比が高まり平均労働時間数が減少したため、時間当たりの賃金は(就業者一人当たりの賃金よりも)伸びが大きくなる。すなわち労働の「稼働率」を加味すれば、賃金の抑制傾向は緩和され、むしろ増減率はしだいに大きくなる。ただし、2019年の総実労働時間数の減少幅は異様に大きく、判断にはやや留保を要する*5。

いずれにしても、労働分配率の上昇に依存することなく、労働生産性が高まることで賃金も高まるという好循環が望むべき姿である。生産性を高めるインセンティブを企業に付与する上では、労働市場のタイト化は必須といえる。また、労働生産性が高まり市場がタイト化すれば、賃金増加にもドライブが掛かる。そうした姿を実現するまで、現下の情勢はまだ道半ばである。

*1:実際の計算では、両辺にそれぞれ100を乗じ、パーセント表記の近似値としてみる。

*2:ただし(就業者一人当たりではなく)労働時間当たりの賃金とした場合、1990年代前半期ほどではないものの、賃金の寄与度は就業者数労働時間を意味する労働投入量の寄与度よりも大きくなる。

*3:「春闘賃上げ率」として一般に知られている数値にはベースアップ分のほか定期昇給分を含むが、後者については、仮に賃金等級別労働者構成に変化がなければ、平均賃金を引上げる効果を持たない(当該率が前年よりも低ければ逆にマイナスに作用)。

*4:https://genda-radio.com/page/5

*5:労働時間に限らず、2019年の『毎月勤労統計』の結果には、サンプルの入れ替えによると思われる変動がみられる。

グレン・グリーンウォルド(田口俊樹、濱野大道、武藤陽生訳)『暴露 スノーデンが私に託したファイル』

- 作者:グレン・グリーンウォルド

- 発売日: 2014/05/14

- メディア: ペーパーバック

事件や出来事の内幕に関するノンフィクション作品として、これまで、つぎのような書籍を取り上げてきた。

- 國重惇史『住友銀行秘史』

- 佐々木実『市場と権力 「改革」に憑かれた経済学者の肖像』

- 牧久『昭和解体 国鉄分割・民営化30年目の真実』

本書は、「公安国家アメリカ」に対する内部告発、いわゆる「スノーデン事件」をめぐるノンフィクション作品である。告発された対象という意味において、あるいは事件の社会性という意味においても、これまで取り上げた作品よりひと回り大きい。類書と比較しつつ、その主たる問題意識と特徴を個人的に整理するならば、①権力に対峙する大手マスメディアの姿勢、②暴露された文書の内容、後日談、③監視社会の害悪、といった項目になる。

大手マスメディアの姿勢

本書はスノーデン事件を題材としつつも、かなりの分量を持って大手マスメディアや政治ジャーナリストに対する批判を行う。

スノーデン文書による最初の記事「国家安全保障局(NSA)が〈ベライゾン〉加入者の通信記録を収集」がガーディアンに掲載された後、反響は大きく、ホワイトハウスが行なった監視擁護のコメントに賛同する者は皆無に近かった。しかしその後、政治メディアはスノーデン及び著者に対し敵対的となり、ジャーナリストである著者を敢えて「ブロガー」と呼び、政府の秘密を発表したことを以て逮捕されるべき、との論調までもが作られる。

こうした大手マスメディアの姿勢の背景について、一つには、国家の安全保障に関わる問題については常に権力の忠実な代弁者になる、という政府寄りメディアの人間が持つメンタリティがあり、また、メディアのスター記者たちは「複合企業体の雇われの身」となっていること、さらには、社会経済的要因があるとして、著者はつぎのように指摘する。

(中略)今日、アメリカで影響力を持つジャーナリストの多くが億万長者で”お目付役”という名目で政治家や財界のエリートらと同じ地域に住み、同じ仕事に出席し、同じサークルの仲間とつきあっている。そればかりか、彼らの子供たちはみな同じ私立のエリート校にかよっている。

だから、ジャーナリストと政府職員は容易に職を交換できるようになっている。メディアの人間がワシントンの高位職に送り出される一方、政府の役人はメディアとの契約に走り、濡れ手に粟を狙っている。

大手マスメディアは内部告発者に対するレッテル貼りの一翼を担うことにもなり、通常、「彼は”不誠実”で”うぶ”だった」というような常套句が用いられる。スノーデン事件においても「メディアの多くが愚かでレヴェルの低い”IT青年”像に彼をあてはめようとした」とのことであり、オバマ大統領も記者会見で「29歳のハッカーを捕まえるためにジェット機を緊急発進させたりはしない」と語ったことが伝えられている*1。著者のグリーンウォルドに対しても、孤独を好み友人関係を築くのに問題がある、あるいは社会不適応者、といったレッテル貼りを行なったという。

こうした戦略は本件に限らず一般的に用いられるやり口で、読者の「自分の信じたいことを信じる」傾向を有効に活かし、陰に陽に、見る者に対する印象操作を行う。一時的にしろマスコミの寵児となる者への根拠のない不信感、あるいは自分でも気づくことのない隠れた嫉妬心等が、見る者の心の目を曇らせるのだと考えられる。

暴露された文書の内容と後日談

本書には、実際に暴露された文書の一部が紹介されている。ベライゾン社に対する通話記録(メタデータ)の提出命令の場合もそうであるが、著者によれば、NSAの大量収集プログラムが目指すのは、世界中の電子通信プライヴァシーを完全に取り除き、電子通信の全てを収集・保管・監視・分析できるようにすることだという。このことは、スノーデンが理想とするインターネット空間のプライヴァシーの保護、それによって保証される自由な情報の交換とは相反する。そのNSAを長官として指揮したのが陸軍大将キース・B・アレキサンダーであり、オバマ政権も(当初の公約に反し)NSAの取り組みを積極的に支援し、国家安全保障問題担当補佐官は、幾度となくNSAにスパイ行為を要請したという。

GAFA等の大手IT企業が協力したPRISMによる情報収集は、これまでも広く報道されている。加えて、対象ユーザーのパソコンに直接マルウェアを侵入させ監視下に置く、という手法も取られたことが暴露された文書の中で指摘されている。現在、「米中対立」といわれる中、ファーウェイ社の製品に「バックドアが仕込まれている」といった報道が積極的に行われるが、要するに、こうした行為はファーウェイ社や中国政府に限らず、むしろ一般的で、そうした行為が行われていることを前提に我々はインターネットと向き合わねばならない、ということである。

なお、NSAの国際的な協力関係という意味では、日本は「限定的協力国」と位置付けられており、日本政府がいかにアメリカ政府と対峙したのかに関し、著者のサイトで新たな記事が公開されている*2。また、NSAの保有するシステムであるXKeyscoreは、eメール、閲覧履歴、検索履歴、チャットのデータを収集・管理・検索するためのもので、NSAの分析官は誰でも検索可能であり、同記事では、日本の諜報信号本部に同システム一式を提供したとされている。

さらには後日談として、リオに住む著者のパートナー(ディヴィッド)のPCが、著者とスカイプで通話した後、48時間以内に盗難にあったこと、イギリス政府通信本部(GCHQ)がガーディアンに対し文書一式のコピーを引き渡すよう要求し、それに応じないと、GCHQ立ち合いの下でハードディスクドライブを破壊することになったこと、著者のパートナーに対するヒースロー空港での根拠のない拘束等が語られている。

特に、最後の拘束の件は権力の濫用であり、ブラジルでも大きく報道されたとのことであるが、告発者に協力する者への無言の圧力であろうとのことである。さらに以下のようなことまでが書かれている。

デイヴィッドは、アメリカとイギリスがテロとの戦いという名目を隠れ蓑にして、過去10年のあいだに何をしてきたのか、ずっと考えていた。「彼らは人々を連行し、罪状もなしに、弁護士もつけずに投獄し、グアンタナモの収容キャンプ送りにして、世間の眼が届かないところで処刑している。アメリカとイギリスの政府から”おまえはテロリストだ”と告げられるほど恐ろしいこともない」。これはほとんどのアメリカ人とイギリス人が夢にも思わないことだろう。

監視社会

本書は、スノーデン事件の実際と暴露された文書の内容を書くと同時に、監視社会がもたらす問題について、オーウェルの『1984年』、ベンサムの「パノプティコン」、フーコーの『権力』、『監獄の誕生』などを引き合いに出しつつ丁寧に論じる。

ベンサムの生み出した概念である「パノプティコン」は、監視対象となる人間に、常に自分が監視されているように感じさせ、服従、盲従、予定調和を生み出すことを目的とする。自由の制限を受けつつも、功利主義的な政府によって管理される安心・安全な社会といえる。またフーコーによれば、「ユビキタス監視は監視機関に権力を付与し、人々に服従を強制するだけでなく、個人の内に監視人を生み出す効果がある」、すなわち人々は無意識に「内なる管理者」を胸中に持ち、監視人が望むとおりの行動を取るよう管理される。

加えて本書では、進化心理学に基づく実験による実証結果も複数紹介され、監視の持つ萎縮効果が現実に存在し得ることを、説得力ある形で説明されている。なお個人的に興味を持ったのは、行動経済学の知見を基に「ナッジ」の効果を提唱したキャス・サンスティーンが、「”どこにも属していない”と偽った協力者とスパイから成るチームを組織し、オンラインのグループやチャットルーム、SNS、ウェブサイト、オフラインの活動家グループに潜入するという手法を政府に提唱」したとのくだりである。「ナッジ」の概念自体、緩い形での功利主義的政策運用を可能にするものであり、サンスティーンがそのような提唱を行うこと自体、不思議なことではない。「ナッジ」を含む行動経済学的知見を踏まえた政策研究は、いまでは日本を含め世界的なムーヴメントである*3。

traindusoir.hatenablog.jp

一方、スノーデンの理想はこれとは正反対であり、インターネット、あるいは敢えて敷衍して考えれば、社会全体におけるプライヴァシーの確保と自由、ということになろう。この対立軸は数百年続くもので、このような大きな対立軸がスノーデン事件という一つのポイントに集約され、議論を呼ぶことになったともいえる。

スノーデンが最も恐れたのは、「暴露が無関心と無感情に迎えられるのではないか」ということであったとのことだが、このような大きな対立軸を中心に据えてみれば、当初から、そうした恐れはなかったのかも知れない。実際、報道に対する反響は凄まじく、政府の中からも、議員が団結してNSAの計画への予算取り消しを求める法案を提出するような動きも現れた。9.11以来の行き過ぎた安全保障政策への安易な盲従が、この事件をきっかけに反転したのだとすれば、危険を賭した行為にも十分に大きなな価値があったといえるだろう。

*1:https://www.cnn.co.jp/usa/35033993.html

*2:https://cruel.org/books/arthurking/japan-intercept.html

*3:以前にも書いたことだが、情報テクノロジーをより身近なものとして感じている世代の技術者や企業家には、功利主義的で強権的な統治の仕組みに、あまり抵抗感を感じない者が多いように思われる。いまの時代、「新自由主義」といった言葉は、むしろ古臭さを感じさせるもので、不機嫌な中高年世代が唱えるマントラのようでもある。

一人当たり名目賃金はなぜ力強さに欠けるのか?

※ グラフの参照にミスがありましたので、差し替えました(09/24/2020)

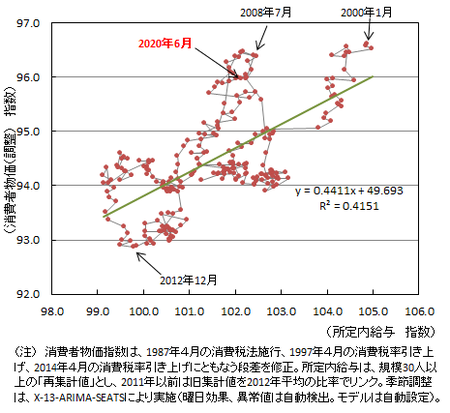

毎月の「真の失業率」エントリーに掲載しているグラフにもみられる通り、2012年の政権交代以降、名目賃金の減少傾向は反転し、その後は総じて増加傾向にある。一方、物価の上昇傾向はより強く、実質賃金は総じて減少傾向にある。このように、一人当たりでみた場合、賃金の増加に力強さが欠けることは事実であるが、ではどのような要因によって力強さに欠けているのか。ここでは、SNA統計のデータを用い、就業者一人当たりでみた名目雇用者報酬の寄与度分析によりこれを解明してみたい。具体的には、一人当たり名目雇用者報酬について、労働生産性と生産(実質GDP)1単位あたりの人件費に相当するユニットレーバーコスト(ULC)、さらにはそれを物価(GDPデフレーター)と労働分配率に分けた場合、どの要素が報酬の増加に寄与しているのかを確認する。

一人当たり名目雇用者報酬の寄与度分析

暦年のある時点における名目雇用者報酬

は、国内の就業者に支払われる賃金(雇主の社会負担を含む)の総額であり、これを就業者数(SNAベース)

で除すことで一人当たり名目雇用者報酬

が計算できる。また、一人当たり名目雇用者報酬は、数式内に実質GDP

を介在させることで、以下のような2項の積に分解できる。

中段右辺の最初の項は、就業者一人当たりの実質GDPであり、実物ベースでみた労働生産性を表す。また2番目の項は、実質GDP1単位当たりの名目雇用者報酬

であり、上述のULCはこれに当たる。この分解式を用いると、一人当たり名目雇用者報酬の前年差は、下式により、労働生産性とULCの寄与度に分けることができる。また、下式の項をそれぞれ一人当たり名目雇用者報酬の前年値で除すと、前年比に対する寄与度となる。

上式右辺の第1項は労働生産性、第2項はULC、第3項は交差項の、一人当たり名目雇用者報酬の前年差に対するそれぞれの寄与度を表す。

調整期・安定期・上昇期の3区分

1990年以降の一人当たり名目雇用者報酬を実際に計算した結果は下のグラフになる。

グラフをみると、2004年までは労働生産性の寄与が報酬の引上げに寄与している一方、ULCの寄与はしだいに小さくなり、1997年以降は、報酬の引下げ寄与となっている。しかし2005年以降はその傾向が変わり、労働生産性とULCの寄与が概ね逆向きに作用する中、一人当たり名目雇用者報酬は(リーマン・ショック時に大きな変動を経つつも)概ね横ばいで推移している。この間、ULCの寄与は、賃金の下方硬直性が働くことで労働生産性の報酬に対する負のショックを緩和させる方向に作用し、一方、労働生産性がプラスのときはマイナスとなる。この傾向は政権交代を経た2013年まで続いている。

これらの二つの時代区分を、前半は報酬の「調整期」、後半は報酬の「安定期」と考えることができる。ただしこれは報酬の伸びを総じてみた場合の時代区分であって、安定期の中にもリーマン・ショックのような大幅な雇用調整を伴った時期が含まれる。

この傾向には2014年以降に変化が生じる。ULCの寄与は総じて上昇傾向となり、一人当たり名目雇用者報酬の増加傾向が緩やかではあるが明確となる。厚生労働省『民間主要企業春季賃上げ調査』においても、2014年以降、賃上げ率は2%を超えるようになっており、ここから賃金の増加局面に入ったと考えることができそうである。

この時代区分は、報酬の「上昇期」と考えることができる。この間の報酬の増加はULCの寄与にブーストされたものであり、労働生産性は、むしろ停滞しているようにも見受けられる。なお、ULCの上昇には賃金の増加だけでなく雇用(すなわち実物的な生産要素)の増加も作用することから、生産要素間の代替効果により労働の(生産要素としての)ウェイトが増した、という可能性もある。

ULCの寄与度分析

名目GDPを実質GDPにGDPデフレーター

を乗じたものと考える*1。このとき、ULCは以下のような2項の積に分解できる。

中段右辺の2番目の項は、名目GDPに対する名目雇用者報酬の比であり、労働分配率を表している*2。よって、ULCは、GDPデフレーターと労働分配率に分けることができる。この関係式を用いると、上述にて一人当たり名目雇用者報酬の寄与度分析を行なったが、これと同じ考え方を用いて、ULCの前年差(前年比、ないしその寄与度)をGDPデフレーター、労働分配率、交差項のそれぞれの寄与度に分けることができる。

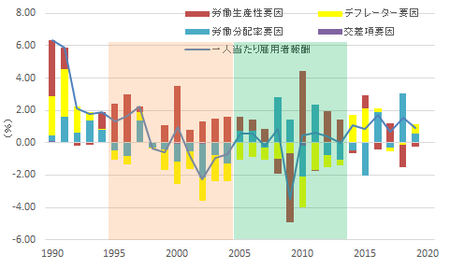

調整期から安定期に連なるデフレ

上述のULCの寄与度分析を、先ほどの1990年以降の一人当たり名目雇用者報酬のグラフに反映させると、つぎのようになる。

グラフをみると、先ほど調整期とした期間のうち1995年以降は、デフレーター要因が総じてマイナスになっている点でそれ以前と異なっており、この期間と安定期にわたって日本経済はデフレ下にあったことがわかる。また、調整期から安定期に入るきっかけとなったのは労働分配率要因の上昇である。一方、安定期から上昇期に入るきっかけとなったのはデフレーター要因の上昇であり、上昇期においては、概ねデフレから脱却している。ただし、2016年以降はデフレーター要因の伸びは小さく、労働分配率要因の上昇によって報酬は上昇している。なお、1997年および2014年のデフレーター要因の上昇分には、消費税率引上げの効果も一定程度含まれる。

見方を変えると、上昇期において、デフレにはならないまでも一人当たり賃金の増加に力強さを欠いたのは、付加価値生産1単位当たりの価格であるGDPデフレーターに改善がみられないためである。ULCが増加している要因として、生産要素間の代替効果が生じている可能性を指摘したが、この間、労働分配率が上がる中で労働生産性が停滞し、一人当たり名目雇用者報酬の伸びも力強さに欠けていることを踏まえると、その可能性は高まる。

なお、この分析では、一人当たり名目雇用者報酬を目的変数として、労働生産性、物価(GDPデフレーター)、労働分配率がそれに与える影響をみる形となっているが、実際の因果関係で考えると、労働生産性は賃金に先行するものの、物価と賃金は相互フィードバックの関係にあり、労働分配率はむしろ賃金に遅行すると考えられる点には留意が必要である。

ジェイン・ジェイコブス(香西泰訳)『市場の倫理 統治の倫理』

- 作者:ジェイン ジェイコブズ

- 発売日: 2016/02/09

- メディア: 文庫

率直にいって面白い。これまで自分の周囲で話題に上ることがなく、いまに至るまで読まずにきたことが不思議に思える位に面白かった。

原題は”SYSTEM OF SURVIVAL A Dialogue on the Moral Foundations of Commerce and Politics”。”Politics”という用語の使い方だが、これに関連する職業として本文に「軍隊と警察、貴族、地主、政府各省と官僚、独占企業」が掲げられているので、「政治」ではなく「統治」と訳したのは適切だろう。”Morals”については直訳的には「道徳」であるが、訳者あとがきによれば「英語のmoralとethic、日本語の道徳と倫理を区別せず、交互に自由に用いた」とのことである。初出は1992年、当時の日本はバブル崩壊の最中ではあったが、その後のデフレ下において金融機関のバランスシートの問題が拡大・顕在化するよりも前の時期に当たり、本書に出てくる日本への言及では、台湾や韓国、香港に先んじ経済がさらに発展する過程にあるような印象を与える。一方、金融機関のバランスシートに関係する問題として、途上国融資の不良債権化、貯蓄貸付組合、LBOなどの話題が出てくる。なお、アジア通貨危機や日本の金融危機が顕在化したのは1997年の後半頃からであり、当時既に本書を読んでいた人にとっては、当時の問題には既視感を持って接していたのだろうと思われる。

本書には、中心人物であるアームブラスターの他、個性的な4名の(主要)人物が登場する。当初は気の乗らないままアームブラスターの呼び出しに応じた4名は、その後、仕事に関する道徳、諸システムについてレポートし、議論を繰り広げることとなる。

市場の道徳、統治の道徳

2組の道徳律があり、それぞれ組の中では相互矛盾がなくまとまりがあるが、それぞれの体系間には矛盾がある。一方は市場の道徳で、つぎのような格言からなる。

暴力を締め出せ、自発的に合意せよ、正直たれ、他人や外国人とも気やすく協力せよ、競争せよ、契約尊重、創意工夫の発揮、新奇・発明を取り入れよ、効率を高めよ、快適と便利さの向上、目的のために異説を唱えよ、生産的目的に投資せよ、勤勉なれ、節倹たれ、楽観せよ

もう一方は統治の道徳で、つぎのような格言からなる。

取引を避けよ、勇敢であれ、規律遵守、伝統堅持、位階尊重、忠実たれ、復讐せよ、目的のためには欺け、余暇を豊かに使え、見栄を張れ、気前よく施せ、排他的であれ、剛毅たれ、運命感受、名誉を尊べ

それぞれの道徳律の枠内では矛盾がない。市場の道徳は、大都市で外国人相手に取引を行うコスモポリタンにとっての道徳であり、進取の精神があり、新たな価値を生む。もう一方の統治の道徳は、「領土に対する責任」に関係し、保護、獲得、利用、管理、支配するための道徳である。前者は、我々人間が欲するものを取引し、交換することに関係し、後者は、それを占取し、再分配することに関係する。

本書の各章で繰り返し主張されるのは、それぞれの道徳体系がそれに似合わない役割を負わされると異常なことが生じ、二つの道徳体系を混ぜ合わせることは大いなる害悪を生み出す、ということである。科学の分野に(政府の研究費補助に伴い)統治者の考え方が忍び込むと、科学者のインセンティブは変化し、統治者の関心に自分の興味を合わせるようになる*1。「大商人の支配者グループが軍事独裁政権を擁立」すれば、彼らを批判する言論人が弾圧され、抗議行動を起こすものが殺される。鉄道警察が活動の評価基準に(商業コンサルタントが持ち込んだ)1労働時間当たりの逮捕件数を用いれば、もっともらしい「でっち上げ逮捕」(その対象は大抵スペイン系か黒人)が増える。こうした道徳の混乱を、アームブラスターは「混合道徳」と呼ぶ。このようにして道徳体系の一貫性が失われる場合、公正な解決策を導くことは困難となる。

本書の内容からは離れるが、統治の道徳が市場を支配した場合、「混合道徳」による道徳の混乱とともに、市場機能の喪失という問題が生じるケースも考えられる。この場合、肝となるのは、統治の道徳の中の「気前よく施せ」の部分である。

例えば、大規模な公的雇用と求職者の存在を前提に、公的な職業仲介機能を利用し、雇用・賃金をターゲットないしアンカーとするマクロ経済政策を運用する場合を考える。これはいわば、かつての日本で炭鉱労働者の失業対策事業として実施された政策に近いものである*2。しかし(通常の)失業対策事業では、公的雇用の賃金水準は地域の市場賃金よりも低い水準とする必要があり、さもないと、逆に地域の雇用情勢を悪化させてしまうことにもなる。しかしここで考えているのは、最低賃金制度の履行可能性を高め、マクロ経済の好循環を意図して賃金を引き上げるターゲット政策である。このような政策を行う場合、(ターゲットとなる)公的雇用の賃金水準は、マクロ金融政策等とも歩調を合わせ、適切な水準に設定することが必要であるが、仮に、政治が統治の道徳に従い労働者に「施し」を与えようとすれば、地域の労働市場を破壊し、納税者に過度な負担を課することになる。具体的には、求職者にモラルハザードが生じ、公的雇用の賃金水準に技能が見合わない求職者が増加することで、労働市場のマッチング力が低下する。

この問題を防ぐには、(後述するアームブラスターの原則に従い、)例えば、公労使三者構成の委員会を設置し、ターゲットとすべき公的雇用の賃金水準は当該委員会に決定を委ねる、といった工夫が必要となる。しかしこの場合であっても、当該委員会は、(金融市場をフィールドとしてマクロ金融政策を担う日本銀行がそうであるように、)政治機構から独立し、適切なターゲット政策が可能となるよう一定規模の調査研究機能を持つことが必要となる。

二つの道徳体系を活かす方法

道徳上の混乱を避けるためには、市場の道徳と統治の道徳は区別される必要がある。そしてこれら二つの道徳体系を活かし、役立てる方法についてさらに話が進む。市場の道徳に沿った発明、工夫としては、地域経済自助組合やグラミン銀行の事例が挙げられる。一方アームブラスターは、統治の倫理の体系に沿った発明、工夫の原則として、統治者は「これがあなたがた商人がしなければならないことで、われわれはそれを強制する。しかし、どのようにしてそれを達成するかはあなたがたの責任だ。自分で商業的なやり方を探しなさい」と言うべきだ、と主張する。

本書の内容からは離れるが、このアームブラスターの主張するような政策には、マクロ金融政策や上述のような雇用・賃金ターゲット政策、その他法令による制度設計等が含まれると考えられる。一方、統治者が市場の道徳に介入し得る政策もあり、かつての産業政策や金融行政はそうしたものだったのだろう。経済・財政政策の大枠に関与する当事者が企業家等と関係を深め、ときには経営に関与するケースなどは、「混合道徳」の最たるものといえる。

訳者あとがきにも指摘されているが、主流の経済学者に対し著者は厳しい批評を行う。地域の輸入代替運動(いまでいう「地産地消」のようなものか)について、経済学者は比較優位を武器に批判するが、これに対し、アームブラスターに「教えられた学識で頭が曇らされている」と言わせている。もちろん経済学者の批判が正しい場合もあるだろうが(過度な補助金が納税者の負担となっている場合など)、その学識を「不磨の大典」とし、あらゆる事象に成立するかの如く主張するのであれば、折角の「市場の道徳に沿った発明、工夫」を殺すことになる*3。

経済学者に限らず、政策に先立って調査・分析を行う場合、既に実施済みの調査データを使用する以上、調査を設計した人間の思考の枠組みを超える進取の事実を導くことは難しい。また、分析によって何らかの相関関係を導けたとしても、調査データにはない固定効果が交絡因子となっている可能性は否定できず、そのような場合には(最近流行の)因果推論には至らない。機械学習の教師なし学習が次元の削減で興味深い特徴量を導いたとしても、調査データにない(重要な)要因に関しては、この方法も盲目である。何れにしても、進取の精神は、調査の設計段階にしか発揮されない。このように考えると、経済学や統計学、データサイエンスの世界は、著者がアームブラスターに言わせている通り、「本質的に統治者気質」に支配されており、市場の道徳、進取の精神という観点からは自ずと限界を持つものだ、ともいえそうである。

真の失業率──2020年7月までのデータによる更新

完全失業率によって雇用情勢を判断する場合、不況時に就業意欲を喪失し労働市場から退出する者が発生することで完全失業率が低下し、雇用情勢の悪化を過小評価することがある。この効果(就業意欲喪失効果)を補正し、完全失業率とは異なる方法で推計した「真の失業率」を最新のデータを加えて更新した。

※今回から、真の失業率のグラフを季節調整値に変更しました。

7月の結果をみると、完全失業率(季節調整値)は2.9%と前月より0.1ポイント上昇したが、真の失業率は3.3%と前月より0.1ポイント低下した*1。

非自発的失業者は前年差で増加(6カ月連続)、非正規雇用の減少も先月と同様であるが、正規雇用は2カ月連続で増加した。

このところ話題となっている休業者の動きをみると、4月の前年差にみられた拡大幅は、その後しだいに縮小している。*2。

所定内給与と消費者物価の相関に関する6月までの結果は以下のようになる。賃金・物価の減少傾向は反転、再び増加の方向へ転じた。

なお所定内給与について2011年以前の接続可能な指数が公表されたことから、(これまで使用してきた)リンク係数による試算値を公表値に置き換えた。過去分の賃金はやや低めとなったが、全体的な傾向に変化はない。

これに対し2018年の調査変更により生じることとなった暦年別のサンプルバイアスの影響は大きく、共通事業所による前年同期比を用い指数を延長推計する等の方策も考える余地がある。ただしこの場合、既存サンプルに含まれるサバイバル・バイアスが補正されず将来にわたり積み重なる(別の)問題が生じる。

(注)本稿推計の季節調整法を、2020年1月分から変更*3した。

(真の失業率のデータ(CSV)が必要な方はこちらへ)

https://www.dropbox.com/s/5jffx3n8ab5zzbt/nbu_ts.csv?dl=0

東京大学卒業生の進路からみる公務人気の変化

8月22日付けの朝日新聞朝刊に、本年度の国家公務員総合職試験の合格者は1,717人で、大学別合格者では東京大学の249人が最も多かったものの前年度より58人減少、記録に残る1998年以降過去最低であったことが記されている*1。また、申込者数も過去最も少ない176,730人とのことである。これらのデータは、近年指摘される「公務人気の低下」の一面を示すものとはいえる。一方で、国家公務員試験には総合職試験のほか一般職試験があり、「公務人気の低下」が事実であれば、むしろ実態はそちらに色濃く現れ、一部で採用自体が困難となっているケースがあることも考えられるが、そうしたことを示すデータや報道は管見の限りでは見当たらない。また、申込件数が過去最低水準であることは、少子化が進んだことで長期的には当然ともいえる。なお、合格者1,717人の内訳は、法文系871人、理工系587人、農学系259人となる*2。これら合格者全員が国家公務員として採用されるわけではなく、逆にいえば(理工・農学系を中心に)博士課程進学予定者が受検しているケースも多いとみられる。

しかしながら、東大生の中での公務人気が低下していることは事実と考えられる。河合塾『2020東大合格Solution』*3によれば、東大生の進路における官公庁就職率のトップは法学部で、その割合は30%とされている。しかし、それ以前に配布された資料では同割合が41%となっており、これをみても近年の東大生における公務人気の低下は事実であるようにみられる。

以下では、上記の事実を一次資料に遡って確認してみることとする。対象学部は、同河合塾資料に取り上げられ、コアな国家公務員志望者が多いと考えられる法学部、経済学部とした。なお、データの出所は東京大学のホームページ内にある統計資料『学部卒業者の就職後の状況』である。

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/adm-data/e09_01.html

ただし、同サイトには2018年以降のデータが掲載されていないため、2018年から2020年までの3年分は大学案内の冊子(直近分は『東京大学 東京大学で学びたい人へ 2021』)から引用した。

https://www.u-tokyo.ac.jp/ja/admissions/undergraduate/e01_06_01.html

法学部

法学部については、まず、公務比率(就職者数に占める公務の割合)が2017年41.4%、2019年30.0%となっており、先に引用した河合塾資料のデータと一致している。数字を経年的にみると、まず「その他」の人数が2010年、2020年で飛びぬけて高く、その理由は不明である。就職者に占める公務の比率は必ずしも低下傾向にあるわけではなく、2011年の29.7%を底として2017年の41.0%までは上昇傾向にあった。ただし、その後の2年間で比率は激減、2020年にやや持ち直している。

2012年末は政権交代があり、その後の安倍政権下において公務比率は上昇傾向を続けていたが、2017年をピークに一気に激減したこととなる。これを政治動向との因果関係として証明することはできないが、憶測的に「読む」ことは可能であり、興味を引くところである。

経済学部

経済学部についても「その他」の人数が飛びぬけて高い年(2017年)があり、その理由は不明である。就職者に占める公務比率に特段の傾向はみられないが、2016年以前は11~19%程度で変動していた。しかし、法学部が減少に転じるよりも1年早い2017年にその割合は半減、さらに直近の2020年にも半減し、その割合は5%を切り、人数も12人と、ほぼ主要な就職コースとはみなされていない状況となっている。

先日のエントリーでも、東大生に人気の就職先は様変わりし、特に、外資系コンサルティング会社の人気が高まっている点に触れたが、こうした近年の傾向が如実に表れるのが経済学部なのだろうと思われる。なお、先に引用した大学案内によれば、経済学部の進路における「金融業・保険業」の割合は(他学部と比較し)極めて高い。

マイケル・ガザニガ(藤井留美訳)『〈わたし〉はどこにあるのか ガザニガ脳科学講義』

- 作者:マイケル・S・ガザニガ

- 発売日: 2020/03/17

- メディア: Kindle版

本書は、分離脳患者の研究で知られる神経科学者マイケル・ガザニガ教授によるギフォード講義(スコットランドで120年以上の伝統を持つ「あくまで自然科学として」論じることを条件づけられた連続講義)をもとにしている。神経科学において一時は有力であった「白紙」説では、脳の仕組みと知性は大脳皮質の「量」に左右され、脳のどの領域も同じ機能を果たし専門化は生じない(等脳性)の原理が提唱された。しかし(著者の師である)ロジャー・スペリーは、脳には一定の先天性があり「神経細胞の分化、移動、軸索誘導は遺伝子の管理下にある」という固定配線理論を提唱した。脳は「大きいこと」だけがよいわけではなく、ヒトの脳では、局所的な回路が特定の処理だけを行う専門化、自動化が生じる。ヒトの脳は遺伝子の強力な制御のもと発達し、同時に後天的要因と活動依存的学習で磨きをかけられた結果である。

霊長類の脳は全体が大きいわりに左右の半球間をつなぐ脳梁が小さく、脳の大型化に伴い左右の連絡が悪くなる。神経回路の多くは同じものが左右の半球に一つずつあり左右対称となっている。難治性てんかん患者に対し行う脳梁離断術は、発作の不安をなくす効果を患者に与える一方、片方の半球からもう一方の半球への情報の伝達を難しくする。分離脳患者への実験を通じ、著者は当初「脳二分説」を唱える。

(中略)「大脳の正中切開によって正常な統一意識が分裂し、分離脳患者は左精神と右精神の(少なくとも)二つの精神を持つことになる。これを裏付ける証拠を、我々はこの10年間積み上げてきた。これは結合双生児が完全に独立した人格であるように、完全な二つの意識体として共存している」

だが、二つの意識のうちどちらが主体なのだろう? 自分が二人いて、自由意志も二つあるということなのか? (中略)では、この揺るぎない統一感はいったいどこからきているのか? 意識と自己感覚は、本当に脳の片側に存在しているのか?

しかし認知能力の実験を重ねることで、この「脳二分説」は揺らぎ始め、二つの半球における意識的な経験の違いが明らかになる。左脳と右脳の機能には、それぞれ得意・不得意なものがあり、左脳には難なくこなせる推論は右脳では苦手である。二つの半球に生じる意識的な経験は明らかに異なる。意識的な経験は、単一のメカニズムとしてあるのではなく、脳内にはありとあらゆる局在的なメカニズムがあり、その組合せが意識の出現を可能にしている。

インタープリターとしての左脳

脳内に無数の複雑なメカニズムが局在し多種多様な働きをしている中で、私たちの統一感はどのようにして生じるのか。それを与えてくれるのが左脳のインタープリター(解釈装置)としての機能である。自分の行動に対する説明は、すべて後付けの観察に基づいた後付けの説明である。脳で行われる処理の大部分は無意識かつ自動的に行われるが、これらは後付けの説明の中には織り込まれない。さらに左脳は、整合性のあるストーリーに当てはめるためなら捏造もやりかねない。こうしたことも分離脳患者に対する実験で明らかになる。

現在の神経科学では、意識は統一的な単一のプロセスではないというのが定説だ。意識には幅広く分散した専門的なプロセスと、分裂したプロセスが関わっており、そこから生成されたものをインタープリター・モジュールが大胆に結合しているのだ。意識は創発特性なのである。(中略)

私たちの主観的な自覚は、意識上に浮かんできた断片的な情報を説明しようとする左半球の飽くなき追求から生まれでている。「浮かんできた」と過去形で表現しているように、これは後づけの解釈プロセスだ。

自由意志、決定論

決定論とは、人間の認知、決定、行動を含めた現在と未来のすべての出来事や活動が自然界の法則に従った過去の出来事を原因として必然的に発生している、とするもの。決定論者は、宇宙とそこにある万物は因果律に支配されていると信じる。そこから派生して、「宇宙とそこにある万物が基底の法則に従っているのだとすれば、人間は自分の行動に責任をとらなくていいということではないか?」という(眉を潜めたくなる)主張もある。人間の意識は左脳のインタープリターによる後付けの説明として生じ人間の行動はそれ以前に決まった法則によって生じている、すなわち「意識は後手に回る」という神経科学の研究結果もまた決定論を後押しする。

ニュートン力学から相対性理論に至る物理学は決定論を後押しするものであったが、カオス理論、量子力学の登場により、物理学者は決定論の裏口からこっそり逃げ出す。創発とは、「ミクロレベルの複雑系において、自己組織化(創造的かつ自然発生的な順応志向のふるまい)が行われた結果、それまで存在しなかった新しい性質を持つ構造が出現し、マクロレベルで新しい秩序が形成されること」である*1。人間の行動、責任や自由の感覚は、多くの脳の集団相互作用で見出される創発的な性質である。ミクロの物語、還元主義の立場から、マクロの物語を得ることはできない。

行動の道筋を定める作業は自動的かつ決定論的だ。それをある時点でモジュール化して推進するのはひとつの物理系ではなく、数百、数千、いや数百万の物理系である。実行された一連の行動は意思的な選択のように見えるが、実は相互に作用する複雑な環境がその時選んだ、創発的な精神状態の結果なのだ。内外で生まれる相補的な要素が行動を形作っている。脳という装置はそうやって動いているのである。(中略)実際は、つねに存在しているいくつもの精神状態と、外からの文脈の影響力がぶつかりあっているなかで、脳は機能している。そのうえで、私たちのインタープリターは「自由意志で選択した」と結論づけているのである。

ここから個々の行動が制約を受ける社会的な文脈へと話が進む。右脳は合理的に判断し左脳は他人の情動を理解する、神経科学の結果を裁判の証拠として用いるのは時期尚早等。

なお、本書の中心を占める「心の理論」に関しては、甘利俊一『脳・心・人工知能』の最終章でも論じられているが、同書は、脳の機能に関する数理的な解析が中心を占めている。

- 作者:甘利 俊一

- 発売日: 2016/05/20

- メディア: 新書

*1:経済学において創発を取り入れた研究にポール・クルーグマン『自己組織化の経済学』がある。

自己組織化の経済学―経済秩序はいかに創発するか (ちくま学芸文庫)