- 作者: 濱口桂一郎

- 出版社/メーカー: 筑摩書房

- 発売日: 2014/05/07

- メディア: 新書

- この商品を含むブログ (15件) を見る

長期雇用と年功賃金をベースに持つ日本的雇用慣行については、賃金水準と仕事のパフォーマンスが年齢が上がるごとにしだいに乖離し、特に中高年の雇用が定年まで保障されることで、本来は雇用されるべき若年者の雇用の場を不当に狭めているとの批判が一部の経済学者や若者論者を中心になされる。その一方で、内部労働市場論から派生した知的熟練論は、年功賃金は知的熟練の向上度に基づき合理的に決められるものだと主張する。本書は、労働政策の実務家的視点から、上述のような理論中心の議論を一刀両断とし、社会政策論と軌を一にする労働政策論を持ち込むことで、現在の「メンバーシップ」を基本とする雇用システムを「ジョブ型」に作り替えることを提唱する。著者はこれまで『新しい労働社会』、『日本の雇用と労働法』、『若者と労働』という3つの新書で、それぞれ違った切り口から、避け難く進行する少子・高齢社会の中での欧米の議論とも平仄の取れた労働政策の在り方や、多様化する雇用契約と働き方が広がる中での「ジョブ型」労働社会を提唱している。本書もまたその意味では同様であるが、特に「メンバーシップ型」雇用システムの中での中高年の問題に焦点を当てている。

本書の刊行は2014年5月、雇用情勢の改善が始まってから1年以上経過した時期であるが、その2年前は東日本大震災の後遺症も残る中、円高により、地方の製造現場を中心に雇用調整の動きが広がった。このように一見雇用の安定に寄与している日本的雇用慣行の中で、「運悪くこぼれ落ちた者が著しく不利益をこうむってしまうような構造自体に着目し、その人々の再挑戦がやりやすくなるためにはどのようにしていったらいいのか」という視点の重要性を著者は指摘する。知的熟練論では、不況期に中高年を標的として行われるリストラは技能を浪費しており大きな損失だと指摘されるが、これに対し著者は、日本企業が知的熟練論に従って人事管理をしているのであればこのような事態は生じないはずで、「小池(和男)氏よりも日本企業の方が冷静に労働者の価値を判断しているからこそ、中高年リストラが絶えず、高齢者雇用が問題になり続けるのではないでしょうか」と手厳しい。加えて、内部労働市場論が一般化したことの功罪として、雇用政策の中から中高年の視点が消え、高齢者対策は定年延長と継続雇用に焦点が絞られ、年齢差別禁止法制の試みはほとんど議論されず消え失せたことを上げる。こうした指摘から、著者自身の、これまでの(雇用維持を主眼とする)労働政策が前提としてきた雇用システム論からの決別を読み取るとすれば、少々大袈裟であろうか。

また中高年の雇用問題を考える上で、定年制や雇用保障と併せて避けては通れない問題に成果主義の広がりがある。本書では、かつての職能資格制度の下での能力主義や欧米型の職務給と、日本の成果主義との違いについて、明確かつ簡潔に記述している。まず、賃金決定における年齢や勤続年数といった要素は明確に否定され、職能資格制度における能力評価基準が主として潜在的能力であったのに対し、成果主義では成果や業績という形で現れた経済的能力を意味するようになった。また、短期的な観点から労働者の市場現在価値が重視され、査定結果は累積されない(洗い替え方式)。*1

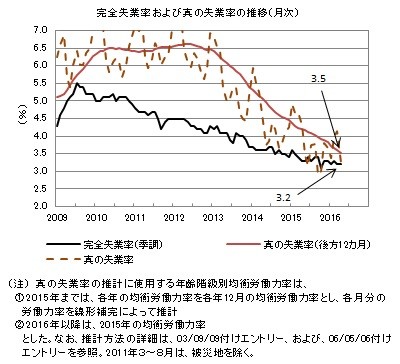

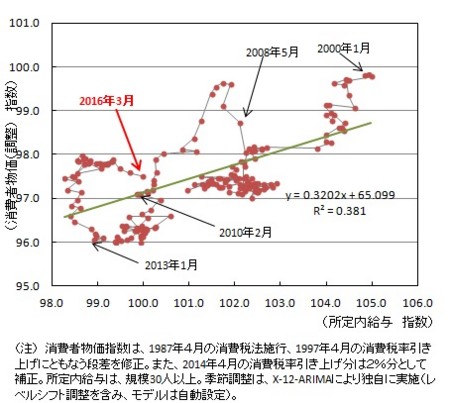

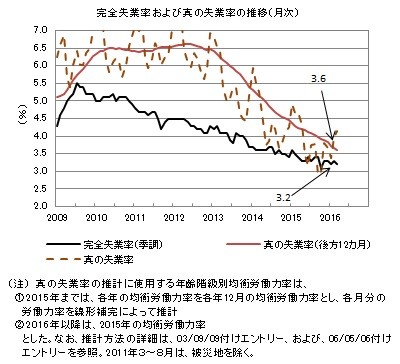

こうした賃金制度は、すでに多くの職場に浸透していると考えられる。またこれは、雇用情勢がこのところ稀にみる改善傾向にあり、パート労働者の時給や新卒者の初任給は改善傾向にある中、なぜか平均賃金は停滞を続けているという現下の情勢にも影響を与えているだろう。平均賃金が停滞している理由についての教科書的な回答は、雇用情勢がまだ完全雇用に達していないため、というものであるが、一方で雇用の入口における賃金は明らかに上昇している。雇用情勢が改善する中、中高年の雇用問題もいまは目立つ形では現れてはいないが、賃金問題としては底流にあり、見えない形で家計から法人企業への所得の移転をもたらしているようにも感じられる。

ところで、知的熟練論が指摘する日本的雇用慣行の合理性が正しいものであるかどうかは、日本的雇用慣行の維持可能性の如何に直接的につながるものではない。中高年の仕事のパフォーマンスが仮に賃金に見合うものでなかったとしても、長期的な契約の仕組みとして合理的なものだとする説明は、生命保険の仕組みとの類推から可能である。もし生命保険の保険料が本来の死亡リスクに見合うものだとすれば、年齢が上がるに従い保険料も上がらなければならない。しかし、今のほとんどの生命保険に取り入れられている平準保険料方式*2 では、年齢に拘わらず一定の保険料となる。同様の考え方で、日本の長期雇用と年功賃金は、若い時の賃金を仕事のパフォーマンスに比して低くし、その差額を長期的に積み立てることで、中高年期の賃金水準を維持する仕組みだとみなすことができる。

ただし、そのようにみなせることの前提として、法人企業は若い労働者に本来支払うべき仕事のパフォーマンスと賃金との差額を基金として積み立てていると擬制し、その分を家計に帰属する賃金とみなす必要がある。実際、多くの労働者はこうした「暗黙の契約」の存在を前提に生活設計を行っているものと考えられる。併せて、マクロ経済のパフォーマンスが安定していることが重要で、さもなくば保険契約の逆ザヤ問題と同様、法人企業は年功賃金契約に係る負債を抱え込むことになる。

なお、実際には法人企業はそのような基金を積み立てているわけではなく、むしろ、労働者構成に長期的に変化がなく、若い労働者から中高年労働者への賃金の移転が長期的に維持可能な形で確保されていたがために、ある時期までは日本的雇用慣行の問題は顕在化しなかったと考える方が自然である。いいかえれば、「暗黙の契約」の存在は所詮擬制に過ぎず、使用者と労働者の認識には、もともと相互に齟齬があったということなのだろう。また、いずれにしてもその仕組みが維持可能であるためにはマクロ経済の安定が前提であり、知的熟練論が妥当性をもって広がったことの背景には、高度経済成長期から安定成長期にかけての高い経済成長があったと考えるべきだろう。

一方で、少子・高齢化や高学歴化、経済の低成長が続く現在においては、日本的雇用慣行の維持可能性に疑義が生じており、非正規雇用問題などもその延長線上にある。そうした文脈の中において、本書が最後に提唱するような「ジョブ型労働社会」という社会制度も説得力を持つものとなる。しかしそれは同時に、これまでは顕在化することのなかった「労働力の再生産」のための費用(家計の生計費や育児・教育費等)を誰が負担するのかという問題も招来することになる。これを欧米型社会システムがそうであるように国家が担うとしても、その結論を導くまでには多くの政治的資源を費やすことになる。このことは昨今の消費税をめぐる喧騒をみていても明らかであろう。むしろ、より安定的なマクロ経済のもと、現在の日本的雇用慣行を維持することの方がよりコストが少ないのではないか、との見方ももう一方の考え方としてあり得るものである。

*1:もちろん、本書では明確に記述されていないが、職階(部長、課長等)ごとに能力評価基準は異なり、いったん上がった職位はそうそう下がるものではないことを考えると、職階を通じた査定の累積はあり得るだろう。