一人当たり名目賃金はなぜ力強さに欠けるのか?

※ グラフの参照にミスがありましたので、差し替えました(09/24/2020)

毎月の「真の失業率」エントリーに掲載しているグラフにもみられる通り、2012年の政権交代以降、名目賃金の減少傾向は反転し、その後は総じて増加傾向にある。一方、物価の上昇傾向はより強く、実質賃金は総じて減少傾向にある。このように、一人当たりでみた場合、賃金の増加に力強さが欠けることは事実であるが、ではどのような要因によって力強さに欠けているのか。ここでは、SNA統計のデータを用い、就業者一人当たりでみた名目雇用者報酬の寄与度分析によりこれを解明してみたい。具体的には、一人当たり名目雇用者報酬について、労働生産性と生産(実質GDP)1単位あたりの人件費に相当するユニットレーバーコスト(ULC)、さらにはそれを物価(GDPデフレーター)と労働分配率に分けた場合、どの要素が報酬の増加に寄与しているのかを確認する。

一人当たり名目雇用者報酬の寄与度分析

暦年のある時点における名目雇用者報酬

は、国内の就業者に支払われる賃金(雇主の社会負担を含む)の総額であり、これを就業者数(SNAベース)

で除すことで一人当たり名目雇用者報酬

が計算できる。また、一人当たり名目雇用者報酬は、数式内に実質GDP

を介在させることで、以下のような2項の積に分解できる。

中段右辺の最初の項は、就業者一人当たりの実質GDPであり、実物ベースでみた労働生産性を表す。また2番目の項は、実質GDP1単位当たりの名目雇用者報酬

であり、上述のULCはこれに当たる。この分解式を用いると、一人当たり名目雇用者報酬の前年差は、下式により、労働生産性とULCの寄与度に分けることができる。また、下式の項をそれぞれ一人当たり名目雇用者報酬の前年値で除すと、前年比に対する寄与度となる。

上式右辺の第1項は労働生産性、第2項はULC、第3項は交差項の、一人当たり名目雇用者報酬の前年差に対するそれぞれの寄与度を表す。

調整期・安定期・上昇期の3区分

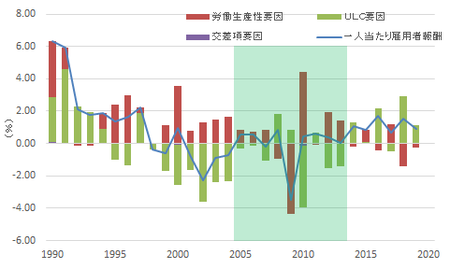

1990年以降の一人当たり名目雇用者報酬を実際に計算した結果は下のグラフになる。

グラフをみると、2004年までは労働生産性の寄与が報酬の引上げに寄与している一方、ULCの寄与はしだいに小さくなり、1997年以降は、報酬の引下げ寄与となっている。しかし2005年以降はその傾向が変わり、労働生産性とULCの寄与が概ね逆向きに作用する中、一人当たり名目雇用者報酬は(リーマン・ショック時に大きな変動を経つつも)概ね横ばいで推移している。この間、ULCの寄与は、賃金の下方硬直性が働くことで労働生産性の報酬に対する負のショックを緩和させる方向に作用し、一方、労働生産性がプラスのときはマイナスとなる。この傾向は政権交代を経た2013年まで続いている。

これらの二つの時代区分を、前半は報酬の「調整期」、後半は報酬の「安定期」と考えることができる。ただしこれは報酬の伸びを総じてみた場合の時代区分であって、安定期の中にもリーマン・ショックのような大幅な雇用調整を伴った時期が含まれる。

この傾向には2014年以降に変化が生じる。ULCの寄与は総じて上昇傾向となり、一人当たり名目雇用者報酬の増加傾向が緩やかではあるが明確となる。厚生労働省『民間主要企業春季賃上げ調査』においても、2014年以降、賃上げ率は2%を超えるようになっており、ここから賃金の増加局面に入ったと考えることができそうである。

この時代区分は、報酬の「上昇期」と考えることができる。この間の報酬の増加はULCの寄与にブーストされたものであり、労働生産性は、むしろ停滞しているようにも見受けられる。なお、ULCの上昇には賃金の増加だけでなく雇用(すなわち実物的な生産要素)の増加も作用することから、生産要素間の代替効果により労働の(生産要素としての)ウェイトが増した、という可能性もある。

ULCの寄与度分析

名目GDPを実質GDPにGDPデフレーター

を乗じたものと考える*1。このとき、ULCは以下のような2項の積に分解できる。

中段右辺の2番目の項は、名目GDPに対する名目雇用者報酬の比であり、労働分配率を表している*2。よって、ULCは、GDPデフレーターと労働分配率に分けることができる。この関係式を用いると、上述にて一人当たり名目雇用者報酬の寄与度分析を行なったが、これと同じ考え方を用いて、ULCの前年差(前年比、ないしその寄与度)をGDPデフレーター、労働分配率、交差項のそれぞれの寄与度に分けることができる。

調整期から安定期に連なるデフレ

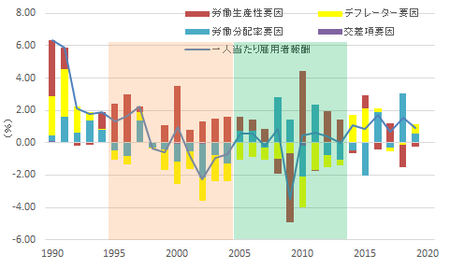

上述のULCの寄与度分析を、先ほどの1990年以降の一人当たり名目雇用者報酬のグラフに反映させると、つぎのようになる。

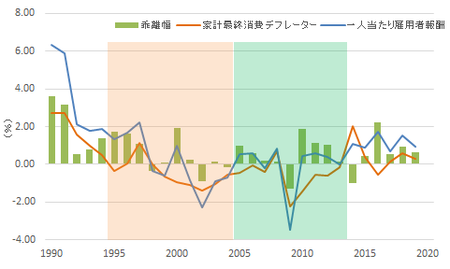

グラフをみると、先ほど調整期とした期間のうち1995年以降は、デフレーター要因が総じてマイナスになっている点でそれ以前と異なっており、この期間と安定期にわたって日本経済はデフレ下にあったことがわかる。また、調整期から安定期に入るきっかけとなったのは労働分配率要因の上昇である。一方、安定期から上昇期に入るきっかけとなったのはデフレーター要因の上昇であり、上昇期においては、概ねデフレから脱却している。ただし、2016年以降はデフレーター要因の伸びは小さく、労働分配率要因の上昇によって報酬は上昇している。なお、1997年および2014年のデフレーター要因の上昇分には、消費税率引上げの効果も一定程度含まれる。

見方を変えると、上昇期において、デフレにはならないまでも一人当たり賃金の増加に力強さを欠いたのは、付加価値生産1単位当たりの価格であるGDPデフレーターに改善がみられないためである。ULCが増加している要因として、生産要素間の代替効果が生じている可能性を指摘したが、この間、労働分配率が上がる中で労働生産性が停滞し、一人当たり名目雇用者報酬の伸びも力強さに欠けていることを踏まえると、その可能性は高まる。

なお、この分析では、一人当たり名目雇用者報酬を目的変数として、労働生産性、物価(GDPデフレーター)、労働分配率がそれに与える影響をみる形となっているが、実際の因果関係で考えると、労働生産性は賃金に先行するものの、物価と賃金は相互フィードバックの関係にあり、労働分配率はむしろ賃金に遅行すると考えられる点には留意が必要である。